7-5.多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の原因を東洋医学で徹底解説!

不妊の原因はさまざまですが最近増えてるのが「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」です。

一般的にPCOSは20代~30代の女性に多くみられ、当院にいらしている患者様にもPCOSでなかなか妊娠に至ることができないと相談を受けることがあります。

そこで今回はPCOSを東洋医学的に原因などを徹底解説していきたいと思います。

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)とは?

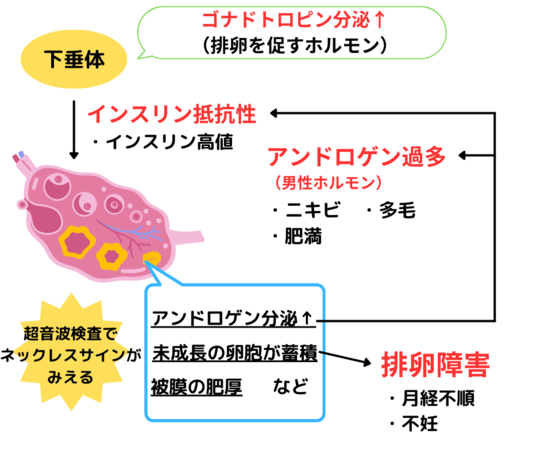

自覚症状としては「月経不順(月経周期35日以上)」などがよくみられ、インスリン抵抗性(血糖値を下げるインスリンの感受性が悪くなるにより、血中の男性ホルモン(アンドロゲン)が増えることから

- にきびが頻繁にできる

- 毛深くなる

- 肥満傾向(日本人は細身の方が多い)

- 高血糖

などの症状がみられることもあります。

東洋医学による多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の原因

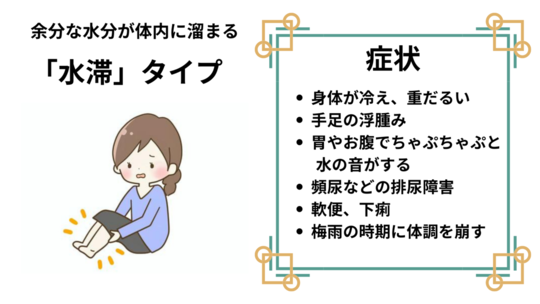

体内に余分な水分が溜まる「水滞(痰湿)」

消化機能(脾胃)と生殖機能(腎)は密接な関係に

東洋医学では消化機能の脾胃と生殖機能の腎は密接な関係があり、お互いの機能が暴走しないよう抑制し合う関係(相剋関係)にあたります。

東洋医学の古典には「甘味は消化機能を高める」といわれていますが、過度に甘味を摂り消化機能が高まり過ぎると生殖機能を弱らせてしまうことがあります。

東洋医学の腎は排尿だけでなく、身体の水分量を調節する働きがあり、発育・発達や生殖機能(子宮や卵巣)などとも密接な関係があります。

そのため腎機能が低下すると卵胞の発育・発達などに影響を及ぼし「排卵障害」につながると考えられています。

消化機能の脾胃は「湿気」に弱い!

消化機能を主る脾胃は冷えや湿気にとても弱い臓腑です。

口から取り入れた飲食物をエネルギーや血液に変える働きがありますが、もともと胃腸が弱かったり、水分の摂り過ぎなどにより脾胃が弱るとうまく消化・吸収がされません。

エネルギーや血液不足になると必然的に水分代謝も悪くなり、水滞を起こすことがあります。

水滞が起こると全身の血流も悪くなるため、うまく循環できなくなった血液が卵巣周囲に溜まると排卵障害につながると考えられています。

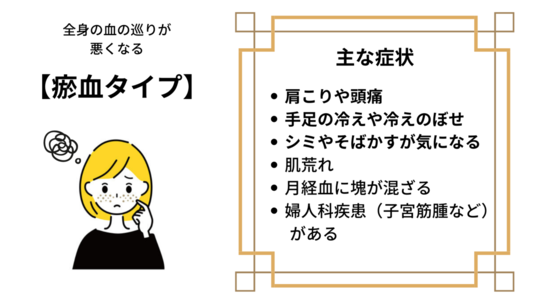

全身の血流が悪くなる「瘀血」

エネルギー循環と血流は密接な関係にある

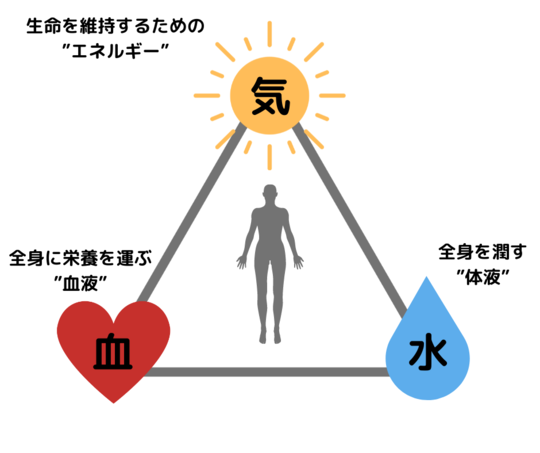

東洋医学では私たちの身体は「気血水」の3つの要素で構成されていると考えられており、これらがバランスを崩すと様々な症状があらわれます。

なかでも「気(生命エネルギー)と血」はとても密接な関係にあり、東洋医学では気がまんべんなく全身を循環すると血液も循環するという概念があります。

そのためストレスなどにより自律神経が乱れ、気の巡りが滞ると全身の血流も悪くなり、瘀血につながると考えられています。

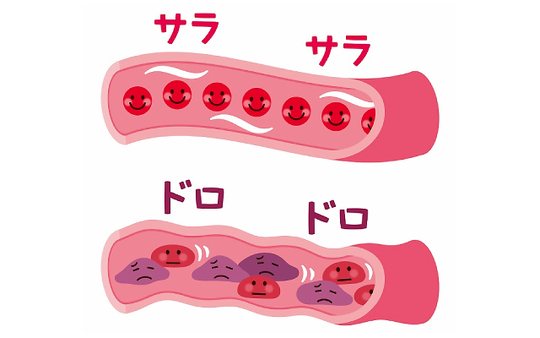

偏った食生活は血液がドロドロになる原因に

東洋医学では口から取り入れた飲食物が栄養や血液に変化し、全身を循環するという概念があります。

そのため

- 甘いお菓子やジュース

- 脂っこいもの(お肉の脂身なども)

- 添加物の多いもの(コンビニ食など)

ばかり摂っていると血液がドロドロになり、瘀血の原因につながります。

子宮や卵巣周囲の血流が悪くなると卵胞に十分な血液や栄養が行き届かなくなるため、排卵障害などの原因になります。

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)を改善するには

心身ともに健康であることが妊娠への近道

関連動画

【PCOS】多嚢胞性卵巣症候群の原因を知って対策しよう

PCOSではこれを摂取するととても妊娠しにくくなる

お気軽にご予約・お問合せください